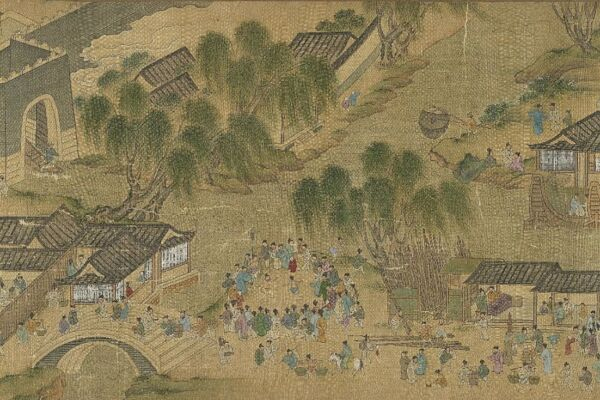

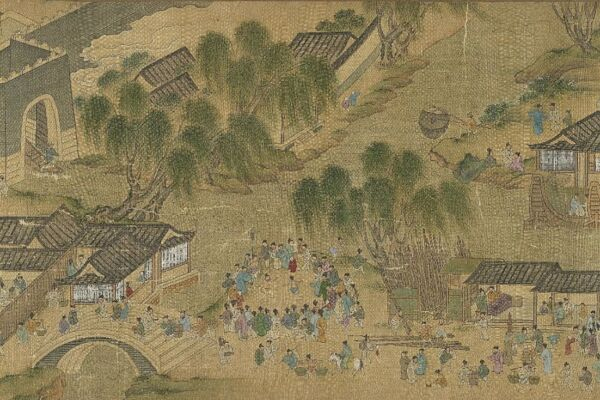

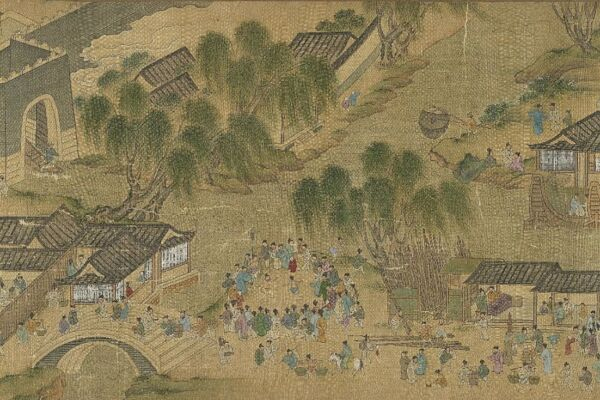

| 清明节历史文化和民俗内容丰富多彩,我们现代人知多少?图为明仇英《清明上河图卷》局部。(公有领域) |

【人民报消息】天清地明的清明是二十四节气之一,是一年中宝贵的好时节。现代人一想到清明可能就联想到扫墓的民俗,其实,从古到近代,清明节联系著寒食节和上巳,民俗活动多彩多姿,五花八门。可知道历代的人们在清明时节从事哪些有趣又有益的活动吗?一起来探一探清明丰富的内涵吧!

清明改火出新火

周代时有「季春出火」颁新火的礼制(《周礼》)。古人钻木取火,按照季节特性,取用适用的木材取火,以免积毒患病。例如春天用榆柳,到了夏天仍用榆柳便有毒,人容易生疾,所以必须改火。仲春之末的寒食节禁火,到季春之初的清明出火,取榆柳来生火,称「柳之火」,富含旺盛的生机。

踏青春游

清明时节天清地明,人们喜爱出游踏青起源于古代上巳(黄历三月三日)的「祓禊」(音同福系)。周公时就定下了三巳节(《御定月令辑要》解)。依周朝礼制,春官女巫「掌岁时祓除、衅浴」,在季春上巳,用香薰草药在河边帮人沐浴洁身。

东周春秋时代,在上巳之日,郑国的男子、女子手中拿著兰草到溱、洧水边去招魂、祓除灾祸和不祥之气(见《诗经.郑风.溱洧》)。汉代时的上巳之日,不论官家或百姓都在东流水上「祓禊」(《后汉书.礼乐志上》)。还有一说,三月三日,清明之节,于水侧祈祷祭祀,以祈求丰年(《通典.礼十五.祓禊》。

「祓禊」到了晋代还很风行,王羲之名作《兰亭集序》就是上巳「祓禊」时留下的名作。后来这种民俗演变为春游踏青。宋代清明节时,都人出城扫墓、踏青,引来各种玩艺把戏,聚集成市,吃喝玩乐,应有尽有;人们寻芳访胜,极意纵游,在柳荫花下处处可见友朋聚宴(《武林旧事》)。清朝时,都人在清明日踏青数以万计(《帝京岁时纪胜》)。

打毬蹴踘(毬)

南北朝时人们在寒食打毬(一种皮球,外皮内毛),古时称为「蹴踘」游戏,也称蹴毬。传说蹴踘是黄帝所设计的一种训练作战兵势的方法,也有说是起于战国时代。《辇下岁时记》记载,唐代新登科进士于清明这一天在长安月灯阁设置打毬宴,一起打毬,当时人才济济允文允武的气象呈现我们眼前。唐代宰相张说云:「从来禁火日(寒食),会接清明朝。斗敌鸡殊胜,争毬马绝调。」诗句反映了唐朝寒食清明之时,打毬和斗鸡游戏盛行的实况。

斗鸡和斗卵

寒食斗鸡还有斗卵起源于春秋战国时代。北朝至隋代的《玉烛宝典》记载,「寒食此节,城市尤多斗鸡、斗卵之戏。春秋(时代)季郈鸡斗延及鲁邦。」就说斗鸡起于鲁国的季氏和郈氏之间,后来风行鲁国。《吕氏春秋.察微》也记载了「鲁季氏与郈氏斗鸡」。

伴随斗鸡而来的是斗鸡卵(鸡蛋),怎么玩?据南北朝风土志《荆楚岁时记》记录,寒食斗鸡卵是指彩画鸡蛋、雕镂鸡蛋的比赛,这些彩绘雕刻的鸡蛋也用来祭祀或作为馈赠远方亲朋的礼物。富豪之家,在鸡蛋上染出蓝茜色,并雕镂成彩球花等等,种种玲珑细致模样。白居易诗句「玲珑镂鸡子,宛转彩球花」传出这些风俗。雕卵有什么特别含意呢?用意在于「发积藏、散万物」,应合清明节气,含有激励人「一年之计在于春」的意味。除了镂鸡子,还有雕画鸭子互赠的。(《岁华纪丽》)

荡秋千

荡秋千是北方山戎锻炼矫健轻快身手的一种体能游戏,在春秋时期传入中原(《艺文类聚》)。因为设备简单易学,故而深受人们的喜爱,很快在各地流行起来。到了汉代以后,荡秋千逐渐成为清明、端午等节日的民间体育活动,流行在女孩和仕女之间。清净明洁的春阳下,女孩们穿著炫亮的服装立在秋千悬木上,迎风晃荡,秋千彩绳和著女子衣裾飘飘,成了春日的一道明媚的风景。唐代王建《秋千词》描写少年男女都爱秋千游戏:「少年儿女重秋千,槃巾结带分两边」。明媚的春天,青春女孩们走出闺门荡秋千也是寻找良人的一条途径。

拔河

在战国时代就有拔河游戏,称为「拖钩」「牵钩」,到了唐代称为「拔河」。唐中宗很爱看拔河比赛,《谈征.事部.拔河》记载:「唐中宗景龙三年春正月,幸元武门观宫女拔河。」次年清明日再次「幸梨园命侍臣为拔河之戏」。这些史实记载也呈现出当时拔河是男女皆宜的团体较力的游戏比赛,双方「以大麻绳两头系十余条小索,每条数人执之以挽,力弱为输」。当时的宰相和驸马也都来参加这种团体竞赛游戏。

清明扫墓

民间的清明扫墓可能比一般想像的年代要来得晚。夏商周三代时没有扫墓祭拜之礼,《后汉书》记载「古不墓祭」;到晋代,《晋书》也记载「古无墓祭之礼」。皇室的陵墓建造庙寝(寝庙)作为祭祀之用,起于秦代,汉代继承了这种作法,见《后汉书》云:「汉诸陵皆有园寝(庙寝),承秦所为也。」春秋时代,士大夫在家庙祭祀祖先,不在墓地祭奠。

民间的扫墓可以追溯到中唐。据《唐会要.卷廿三》记载,唐代百姓在寒食节上坟拜扫,俨然成俗;开元二十载(公元732年)四月唐玄宗下诏,允许百姓于寒食节上坟墓祭尽孝思,并编入五礼之一。因此一般认为「墓祭始于唐也」(元刘埙撰《隐居通议卷二十七》)。百姓上坟,可在坟茔南门外奠祭食物,但不得作乐,祭拜后泣辞祖先,然后可在看不到祖坟的地方吃奠祭的祭品(《通典.礼十二.上陵》)。

开元二十四载又有诏「寒食通清明四日为假」(《唐六典.卷二》),也就是说寒食连到清明放连假,寒食清明没有界线,也让扫墓日期的安排更有弹性,在宋代时展现了出来。

宋代时寒食依旧通清明,这假期间出城上坟是宋人的大事。从寒食开始连三日都有人上坟祭扫,其中寒食是最多人上坟扫墓的一天;而上新坟扫墓都是在清明日进行。纸钱舖将祭扫用的纸钱当街堆叠作成楼阁状,出城上坟扫墓的人不分官宦贵家或是庶民百姓,塞满各个城门(《东京梦华录》)。自宋代以后,寒食、清明上坟祭扫并没有明显的划分,到了清代,「清明即寒食」了(《燕京岁时记》)。

戴柳插柳

柳树生命力强盛,古人说柳枝具有辟邪功能,「取杨柳枝著户上,百鬼不入家」(北魏《齐民要术》)。戴柳、插柳是古人寒食节、清明节的习俗,或可追溯到春秋时代晋文公纪念忠臣介子推的遗事。《燕京岁时记》书中提到,唐高宗时,三月三日祓禊于渭水北岸,赐群臣柳圈各一,说戴柳圈可免虿毒(虿音chài,形状似蝎而尾部较长的毒虫)。

宋朝俗谚说「清明不戴柳,红颜成皓首」。当时在寒食前一日,家家户户做「子推燕」——用面和枣做成飞燕,再用柳条串起来,插于门楣。当年成年的女子多会在这一天取「子推燕」插在头上,保红颜也。南宋时,寒食日,都城人家屋簷下插满柳条,小坊幽曲显得青青可爱(《武林旧事》)。

清明断鹞放灾

到了清代,扫墓兼春游放风筝成了时俗,《帝京岁时纪胜》记载「清明扫墓,倾城男女,纷出四郊,担酌挈盒,轮毂相望」。男男女女、老老少少,各携纸鹞(又称纸鸢、风筝)和线轴上坟去,待祭扫完了,就在坟前施放纸鹞,有「清明断鹞(谐音「药」)放灾」的寓意。也有放纸鹞比赛的,在纸鹞制作上竞巧。「纸鸢」又谐音「子燕」(子推燕),昔人高韬而去,今人似曾相识燕归来!

整理蚕室勤农

清明节一到,吹响了一年中养蚕的号令。古代在清明这一天,后妃斋戒,亲采桑叶,以劝农妇努力养蚕。汉代时,「三月清明节令蚕妾治蚕室,涂隙穴具槌、持箔笼。」这种农事代代相传,到南朝时也是这样做。蚕家妇女在清明日不忘农事的关键时机,把蚕室的穴缝涂紧密,以保持蚕室的温度,准备养蚕宝宝了,以确保一年养蚕好收成(《四时月令》《齐民要术》)。

寒食与清明润饼

古代寒食节是禁火不举炊的,一说是为了换季用新火的准备。另一说寒食断火是为了纪念介子推。晋朝时冷食三曰,作干粥(陆翙《邺中记》);南朝时在寒食节吃甜大麦粥、杏仁酪和春日生菜(《荆楚岁时记》);唐代时寒食荐饧粥,即麦芽粥(《新唐书》);宋人上坟祭拜常见用甜点,如:官家用麦芽糖糕点、糖果,民家用枣饼渍姜(《武林旧事》)。这些口味都偏向于甜食。

清明节吃「润饼」,也叫「春卷」,也加入了糖粉调味,流行于福建南部、潮汕、台湾。台湾清明节祭拜用「润饼」,以薄面饼皮包春蔬、蛋皮丝、豆干丝、肉丝和香菜,南部的人还加干油面,再洒上糖粉和花生粉调味。「润饼」带有古人春日吃春菜、五辛菜的遗风。也有一说,清朝捻匪作乱蔓延到闽南泉、漳一带,兵荒马乱中,无法准备祭品,于是有人就把所有食物卷进面皮里以此来祭拜,因而,润饼成为清明节的应景食品。台湾人的祖先从闽南泉、漳一带来的很多,因此润饼也成为台湾清明祭品的一种。

把握天地阳气盛发的契机,回应人间清明好时节,可以让我们生气焕发!莫忘「天道无私,是以常正;天道常正,是以清明」,以「清明」作为我们日常的座右铭,好让生命生生不息!△